Estoy pensando esto porque uno de los argumentos técnicos a tener en cuenta durante la tramitación del proyecto de ley de limita el voto extranjero —y que, si no me equivoco, fue mencionado por el SERVEL— es el principio de irretroactividad de las leyes, establecido en el Código Civil. Es decir, si este proyecto limita el derecho a voto, que en el orden jurídico chileno se tiene por ser individuo, persona humana, entonces el Estado solo estaría reconociendo ese derecho, no creándolo. Se trataría de un derecho inalienable.

Desde esa lógica, quienes ya votaron tendrían un derecho adquirido, mientras que quienes no lo han ejercido aún poseerían un derecho en potencia: ya sea porque cumplirán las reglas (años de residencia, nacionalización, etc.) o simplemente por el hecho de ser humanos, lo que debería, al menos, abrir la discusión y el contraargumento.

Por eso es muy relevante que, ante un eventual éxito legislativo de la propuesta, pensemos cuál será la repercusión real:

- ¿Cuántos votantes se verán afectados si se respeta el principio del derecho adquirido?

- ¿Qué ocurre si no se respeta ese principio?

- ¿Debe entenderse el derecho adquirido como asociado a un ejercicio efectivo (acto), o a una condición ontológica (ser humano) que el Estado solo debería reconocer, y no condicionar?

Aquí reaparece una cuestión de fondo:

¿Es el derecho a voto un derecho? Si lo es, entonces el Estado debería simplemente reconocerlo, y el problema pasa a ser:

¿A quién debe reconocérselo?

¿A todo ser humano?

¿Solo a los chilenos?

¿A los avecindados, a diferencia de los simples residentes?

Hoy, el voto está reconocido a los avecindados, según la normativa vigente.

Esto nos lleva nuevamente a una discusión filosófica más profunda:

La diferencia entre acto y potencia (Aristóteles), y la pregunta por quiénes somos nosotros mismos —la cual remite a una dimensión heideggeriana de la política—, entendida como decisión de ser pueblo histórico, no en el sentido de potencia, sino de posibilidad.

Incluso el mismo concepto de voto es una expresión institucional propia de un régimen democrático liberal, que pone en el centro al individuo-persona humana, es decir, al animal racional.

Pero justamente ahí choca el cuestionamiento heideggeriano, porque el centro ya no es el individuo racional, sino el Ser, y la pregunta política deja de ser "¿quiénes pueden votar?", para convertirse en "¿quiénes somos nosotros mismos?".

La decisión de ser pueblo histórico no es una decisión individual, sino colectiva: un “nosotros”.

El problema es cómo pensar y manifestar ese “nosotros”.

La palabra “representar” —pilar del sistema democrático liberal— ya no tiene lugar aquí, pues no hay nada que representar si el pueblo es.

Entonces, la pregunta es:

¿Debemos pensar otra forma de organización política no fundamentada en el voto individual?

¿Cómo sería eso?

Aquí es donde el análisis técnico de los índices, construidos a partir del stock potencial de individuos (entes, “algos”) nos permite enfrentar racionalmente el tema dentro de los márgenes del sistema actual (liberal-individualista, ontológico en sentido óntico).

Pero al mismo tiempo, esa misma construcción nos muestra el límite del modelo: la idea de que los humanos son reducibles a cantidades y su ser a condiciones de residencia o nacionalización.

El análisis basado en acto y potencia, en Aristóteles, sirve para explicar la condición de los entes.

Pero si el voto se discute como derecho (y no como simple posibilidad concedida por el Estado), entonces entramos en una discusión ontológica: el Ser del pueblo.

Y ahí ya no estamos en el plano del individuo como sujeto racional, sino en el de un nosotros-mismos que se proyecta como pueblo histórico.

Un pueblo cuyo Ser se expresa en una forma de habitar el mundo: el Estado no como estructura jurídica, sino como modo de ser colectivo.

Incluso —siguiendo esta misma línea de reflexión— debemos advertir que la discusión actual sobre el derecho a voto de los extranjeros no solo representa un riesgo técnico-político, sino también una oportunidad filosófico-política.

El riesgo es que esta discusión bypasee el problema del pueblo, desplazándolo hacia la cuestión de la nacionalidad. Es decir, se instala el debate jurídico sobre si los extranjeros deben o no votar, y rápidamente se canaliza hacia un argumento de corte positivista: "solo quienes tengan nacionalidad chilena, o residencia legal prolongada, deberían tener derecho a voto".

Pero al hacer eso, se refuerza la noción moderna y liberal de la Nación como una entidad formal, construida sobre un individuo: la nacionalidad se concibe como un atributo personal, igual que la residencia, igual que el voto.

Y en eso consiste el riesgo: que la idea de Nación termine siendo una forma moderna del mismo problema —la reducción del “nosotros” a una suma de “yoes legales”—.

La Nación, en esta clave moderna, no nace desde un pueblo, sino que es impuesta desde el Estado, como señaló Mario Góngora en su crítica al desarrollo histórico de Chile:

No hay pueblo que forje un Estado, sino una élite estatal que forja una Nación desde arriba, para organizar, dominar y clasificar al elemento humano que habita el territorio.

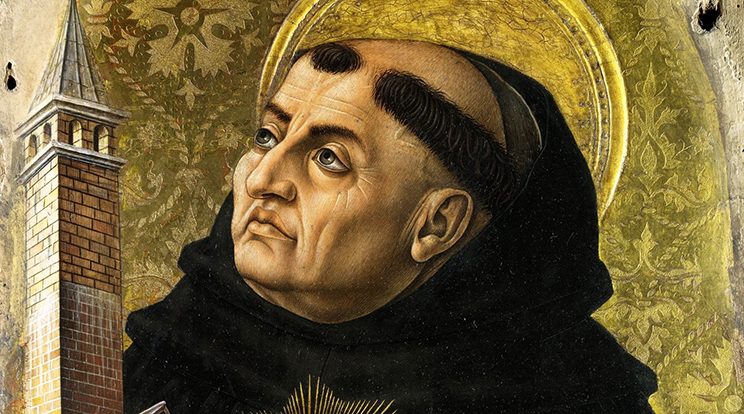

Esa élite fundante —metafísicamente católica, tomista, aristotélica— hereda una ontología donde el ser humano es “animal racional”, definido por distinciones de:

- acto y potencia,

- esencia y existencia,

- materia y forma,

- sustancia y accidente.

Desde ahí se construye la categoría de Nación:

No como comunidad de destino, sino como estructura técnica que permite ejercer el poder sobre una masa de entes individuales, a los que se les da —condicionalmente— una categoría política.

Así, el concepto moderno de Nación en Chile no es la expresión de un pueblo que se sabe a sí mismo, sino la herramienta de un pueblo dominante que ya se ha decidido a ser, y que construye la Nación como forma técnica de dominación sobre otros.

El Estado moderno —nacido en esta tradición— administra la nacionalidad como herramienta jurídica. Y en ese marco, incluso las reformas “bien intencionadas” que apelan a la nacionalidad como solución (por ejemplo, “que voten solo los nacionalizados”) siguen dentro de la lógica técnica del pueblo dominante que reparte derechos como quien reparte existencia política.

Pero aquí se abre una fisura decisiva:

¿Y si esos “entes individuales dominados” se piensan a sí mismos no como Nación, sino como Pueblo?

Ya no como portadores pasivos de una categoría jurídica, sino como una comunidad histórica aún no manifestada, que empieza a preguntarse:

¿Quién es el pueblo que nos domina?

¿Quién ha decidido por nosotros?

¿Qué significa ser nosotros mismos?

Esa pregunta desarma toda la arquitectura liberal, jurídica y técnica que organiza el sistema.

Nos saca del ser-nacionalidad, y nos lanza a la pregunta radical:

¿Quién habita aquí y cómo decide ser?

Y entonces el debate sobre el derecho a voto deja de ser una cuestión legal sobre requisitos y comienza a ser una pregunta ontológica sobre el Ser del pueblo, tanto del dominante como del que aún no ha emergido.

¿Quién sería el pueblo dominante y cuál el grupo humano dominado? El pueblo cominante es el criollo, europeo nacido en América. ¿Y los dominados? El conjunto de individuos extranjeros migrantes, entendidos por el sistema como “entes” que pueden eventualmente acceder al estatus de ciudadano mediante condiciones técnicas (residencia, nacionalización, etc.). En términos más profundos, no son reconocidos como pueblo, sino como stock humano, población útil, “algo” administrable. No tienen derecho a decidir sobre el Ser del Estado, a menos que el Estado los reconozca primero como parte de “la Nación”. Este grupo es potencialmente un pueblo, pero aún no se ha constituido como tal: no ha tomado la decisión de Ser —históricamente hablando— ni ha articulado una voluntad colectiva de habitar más allá de su integración al marco técnico del Estado.

El riesgo es que el extranjero, una vez dentro de la categoría de la Nación, puede devenir un pueblo, o quizá, para evitar eso, puede ser encasillado en la nacionalidad chilena, dándole derecho de ciudadanía (voto) y asegurando su funcionalización. Pero ahora hay otro elemento humano que en la historia de Chile ha sido dominado por el criollo. ¿Quién? El mundo indígena. Porque ha sido históricamente considerado como alteridad interna: no extranjero, pero tampoco parte plena de “la Nación chilena”. Excluido del imaginario cívico, incluido solo como objeto de política pública. Fue colonizado antes que el extranjero actual. El criollo no se constituye solo en oposición al extranjero, sino primero en oposición al indígena. La idea de Nación fue diseñada sin él, y cuando fue incorporado, fue bajo la forma de minoría étnica subordinada. El indígena fue entendido como raza, no como pueblo. Se le reconocen tierras, derechos culturales, pero no fundamento soberano.

Y ahora ocurre algo inédito. El extranjero migrante, en el actual contexto demográfico y político, tiene más representación electoral que muchos pueblos indígenas. Tiene más presencia urbana, más potencial de organización, más posibilidades de devenir pueblo político en el sentido histórico.

Y aún falta otro elemento humano: el huacho. Mestizo, sin linaje, hoy clase media chilena, mayoría demográfica de la población de esta república. ¿Quién es el huacho? Es el producto del mestizaje colonial, pero sin herencia ni linaje. No pertenece ni al mundo criollo ni al mundo indígena. Es, como lo plantea Gabriel Salazar y otros, el hijo sin padre del Estado chileno. Desde el siglo XIX, fue el cuerpo anónimo del ejército, del trabajo, de la calle, del sufragio obligatorio.

¿Cuál es su relación con el extranjero y el indígena? Frente al criollo dominante, ambos —huacho y migrante— están subordinados ontológicamente, pero el huacho ha sido asimilado simbólicamente. Frente al indígena, el huacho fue históricamente usado como frontera simbólica: “ni indio, ni élite”, sino “chileno de verdad”. Frente al extranjero, el huacho ve en el migrante una competencia simbólica y económica, porque ocupa el mismo espacio funcional: trabajo, escuela, barrio. Pero no tiene conciencia de sí como pueblo fundante. No se ha decidido a Ser, porque se le enseñó a obedecer y sostener.

¿Y si el huacho deviene pueblo? Aquí está la bomba política. Si el huacho deja de verse como ciudadano medio y empieza a pensarse como pueblo histórico inacabado, entonces no solo el criollo dominante pierde poder: el Estado chileno —como forma técnica— entra en crisis de fundamento. El pueblo dominante criollo ya se ha decidido a Ser. El indígena fue silenciado como Ser colectivo. El huacho nunca fue convocado como Ser político, solo como cuerpo funcional. El extranjero es administrado para no devenir pueblo, por medio de la nacionalidad.

El verdadero problema político no es quién vota, sino quién se ha decidido a Ser pueblo y quiénes aún no lo han hecho. Por eso el extranjero nacionalizado puede terminar siendo el principal defensor de la Nación frente al huacho devenido pueblo histórico. Ese es el punto más agudo, más trágico y más políticamente potente de todo este entramado: el extranjero nacionalizado, una vez integrado al aparato técnico de la Nación, puede convertirse en su defensor más ferviente, precisamente para asegurar su lugar dentro del orden y no volver a quedar afuera. Porque ha sido admitido condicionalmente a la “comunidad nacional”. Ha vivido el proceso de asimilación individualizante, en que su “ciudadanía” es un premio otorgado por el Estado. Tiene incentivos profundos para validar la legitimidad del sistema que lo reconoció. Necesita, muchas veces, distinguirse del migrante no nacionalizado y del huacho, para preservar su nuevo estatus político y social.

Se convierte en reproductor de los valores de la Nación moderna, técnica, liberal. Defiende la bandera, el himno, las instituciones, incluso más que quienes nacieron dentro. Puede incluso asumir el discurso de orden y soberanía contra “el resentimiento social”, “el populismo huacho” o “los que quieren dividir el país”. El extranjero nacionalizado puede convertirse en muro de contención del pueblo devenido huacho, en defensor estructural del mismo orden que lo integró y que sigue dominando a los otros. Y esto, lejos de ser traición, es una estrategia de sobrevivencia política. En un país donde el orden técnico es lo único que garantiza derechos, el extranjero integrado se aferra al orden, incluso si eso significa negar la posibilidad de otro pueblo.

El proceso de nacionalización no es emancipador ontológicamente. Es una técnica de sujeción política. La Nación —como forma moderna— convierte potenciales pueblos en ciudadanos funcionales. Y si alguno se decide a Ser pueblo desde abajo —como el huacho—, entonces el nuevo ciudadano es convocado a defender la Nación desde adentro. El criollo decide Ser pueblo y funda el Estado. El indígena es excluido pero administrado culturalmente. El huacho es funcionalizado como base obediente del orden. El extranjero es admitido, nacionalizado y vuelto defensor del mismo orden que impide al huacho devenir pueblo.

Si el huacho se reconoce como no-pueblo aún, y decide Ser.

Si el indígena reaparece no como cultura, sino como fundamento.

Y si el extranjero se niega a ser solo nacionalidad y busca comunidad real...

Entonces el Estado chileno moderno, como lo conocemos, entra en crisis fundacional.

Así, la Nación creada por el criollo metafísico —fundador y administrador del Estado chileno— no es otra cosa que una biopolítica de un pueblo, en la medida en que organiza y domina al resto desde un principio técnico y funcional.

El fundamento de esta biopolítica se halla en la noción aristotélica de animal racional, pero esta racionalidad no se piensa en clave ontológica, sino desde la lógica del hacer y del producir —propia de la metafísica griega clásica, asumida sin cuestionamiento por el pensamiento político moderno.

En esta lógica, el actuar se define como llevar a cabo algo. Lo esencial no es la racionalidad como tal, sino el algo que emerge del actuar. Así, el hombre vale por su capacidad de hacer aparecer resultados: acciones, productos, efectos.

Pero si miramos con más profundidad, ese "llevar a cabo" antecede al hacer y al producir. Es más originario. Y ese llevar a cabo es el pensar, pero no el pensar técnico ni racional ni calculador, sino el pensar como apertura al Ser.

No es que el hombre sea racional porque actúa, sino que actúa porque está abierto al Ser, y esa apertura se da en el Pensar originario, que se manifiesta en el Lenguaje.

De ahí que la esencia del ser humano no sea su substancia racional, como lo concibe la tradición aristotélico-tomista que funda el Estado criollo, sino su apertura existencial al Ser, que se da en el lenguaje.

Pero este lenguaje no es instrumento, no es medio de comunicación técnica, ni herramienta para hacer o producir.

El lenguaje es la casa del Ser.

Es allí donde el humano puede "llevar a cabo" su existencia como apertura.

Por eso, la exploración del huacho —ese sujeto sin genealogía, sin linaje estatal, sin padre institucional— no puede hacerse desde las categorías del hacer, producir o votar.

Debe seguir el camino del “llevar a cabo”, del pensar como apertura, y del lenguaje como manifestación de una existencia no determinada por el orden funcional.

Solo ahí puede el huacho devenir pueblo, no como categoría técnica o cívica, sino como acontecimiento ontológico.

Comentarios por godo